1. プローブ部門 ルール

宇宙探査機(スペースプローブ)の惑星への着陸を想定し、以下のシーンを競技のベースとする。

- スペースプローブを目標地点に着地させる

これを考慮しつつ、競技性を高めた以下のミッションを実施し、達成度に応じて点数化する。

- スペースプローブの着地

※2019年度以降は「アドバンスミッション」を廃止します。

2018年度までは「アドバンスミッション」を設定していましたが、事実上「ノミナルミッション実現のアイディア/オリジナリティの評価」となっていました。よって実情に合わせアドバンスミッションを廃止し、評価項目としての「オリジナリティ(アイディアの独創性,実現具合い)」に変更します(実質的に大きな変更はありません)。

1.1. スペースプローブの着地の正確性

GasCAMUIロケット(以下、ロケット)から放出されたスペースプローブを、規定時間内にターゲットまで移動させる。規定時間経過時の位置を計測し、点数を計算する。

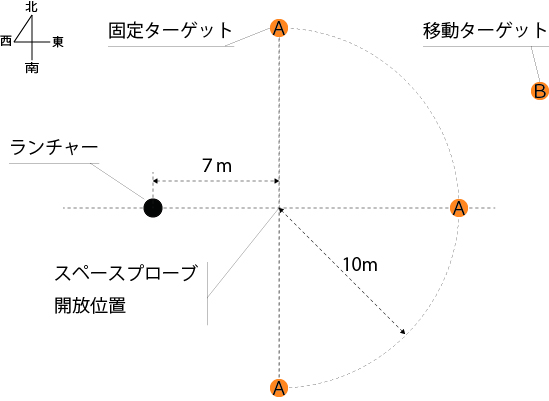

- ロケットはランチャーより東方向へ向け発射され、スペースプローブを高度約100m、ランチャーから前方約7mの位置で開放する(開放位置は気象条件(主に風)等で変化するため、あくまで目安)。

- ターゲットは以下の2種類とし、全部で4個とする。

- A. 固定ターゲット

- B. 移動ターゲット

- 固定ターゲットは3個。スペースプローブ放出位置から半径10[m]の円周上(東南北に1個づつ。ランチャーの後ろとなる西には配置しない)に配置する

- 移動ターゲットは1個。参加チームが任意の場所に配置する

- スペースプローブは、どのターゲットに着地してもよい。

- 全ターゲットのうち、スペースプローブと距離の一番近いものとの距離を計測する。

- 参加チームが無線機器、ビーコンやマーカーを設置することは自由(ターゲットに被せることも可)。

- スペースプローブを複数に分割する場合、分割数の上限を2つまでとし、ターゲットに一番近いものを計測の対象とする。

図 1 レギュレーション概要(打上会場を真上から見た図)

表 1 ターゲット位置に関する長さ一覧

|

項目 |

長さ[m] |

備考 |

|

ターゲットを配置する円の半径 |

10 |

|

|

ターゲット半径 |

1 |

参加チームがマーカー等を設置するのは自由 |

1.3. 評価方法

合計120点で採点する。

点数の配分を以下とする。

表 2 点数の配分

|

内訳 |

点数 |

点数の計算方法 |

|

1.着地の正確性 |

25 |

計算式:25‐(ターゲット中心~スペースプローブの距離(m) ) ※機体がターゲットの中心から25m以上離れた場合、計測をしない(0点となるため)。 |

|

2.事前準備/実験環境 |

35 |

・事前の実験は十分か(課題と改善プロセスを説明) ・計測データの理解度、見やすくする仕組み(可視化など) |

|

3.制作技術 |

20 |

・メンテナンス性(バッテリー、記録メディア交換が簡単に できる。繰り返し実験ができる) ・機体の美しさ(機能美) |

|

4.大会当日の運用 |

10 |

・チェックリスト等による運用管理が出来ているか ・打上予定時刻超過によるペナルティ ※最大10点の減点 計算式:10‐打上予定時刻超過時間(分) |

|

5.プレゼンテーション |

10 |

・事前プレゼン資料に記載した予測数値と、実測値の差分検証の「妥当性」 |

|

6.オリジナリティ |

20 |

・ミッション実現のアイディアの独創性 ・アイディアの実現度合い |

| 合計 |

120 |

1.4. 運用(競技の流れ)

- ARC1(整備)

受付/機体のチェック後、スペースプローブの整備が可能です。

- 整備場(最終調整後、ロケットへスペースプローブを搭載)

ここがスペースプローブの整備をする最後の場所です。整備完了後、ロケットにスペースプローブを搭載します。

※ロケットへの搭載後は、アクセスホールからしか操作できません。

※電池/記録メディアの消耗防止のため、ここでは「主電源ONし、スタンバイ状態」または「電源OFF状態」としてください(天候、他チームの準備遅延等により数十分以上待つ可能性が有り)

- 射場(ロケットをランチャーへ搭載)

運営スタッフが整備場から射場までロケットを移動させ、打ち上げのためのランチャーへ搭載します(参加者がすることはありません)。

- 射場(アクセスホールからの最終調整)

射場まで行く際は、必ずヘルメットを着用します(こちらで用意します)。

ランチャーに搭載されたロケットのアクセスホールから、スペースプローブを操作可能です。

ただしアクセスホールは小さいため、以下のどちらかの操作で「スタンバイ状態→動作開始」または「主電源ON(動作開始)」をしてください(無線操作も可能です)。

・アクセスホールから棒状のものを差し込み、スイッチを押す

・アクセスホールからタグ/紐を引き抜く(スペースプローブ搭載時にアクセスホールから、引き抜けるようにしておきます)

- 射場より退避

運営スタッフ、参加者全員が退避します。

- 打上前の安全確認

運営スタッフにより打上可能かの安全確認を行います。

- ロケットの打上げ

カウントダウン後、ロケットが打ち上がります。

- スペースプローブの開放

上空100m程度でロケットのフェアリングが開き、スペースプローブが開放されます。

- スペースプローブの落下

落下中のスペースプローブを、ターゲットを目掛けて制御します。

- スペースプローブ着地

着地後、1分間だけスペースプローブは移動可能です。※地上で移動する機構がない場合、省略

- 打上後の安全確認

運営スタッフにより、ロケットに近づいても問題ないかの安全確認を行います。

- 着地位置の確認

運営スタッフにより、ターゲットとスペースプローブの距離計測を行います。

- スペースプローブ回収

参加者がスペースプローブを回収します。(回収後は事後プレゼン準備が可能です)

2. 評価方法について

本大会には、参加者が実験を繰り返し行い創意工夫する過程を通し、考えて行動できる人になって欲しい、という目標があります。そのため当日の競技結果だけでなく、事前に準備/実験を繰り返してきた結果も考慮する配点とします。

以降の項目に基づき評価を行い、参加チームを順位付けします。また評価結果は将来の参加チームの助けとなるよう、公開します。

表3 評価用紙

|

# |

評価項目 |

配点 |

点数 |

|

着地の正確性[評価対象:競技結果] 25点 |

|||

|

1 |

計算式:25‐(ターゲット中心~スペースプローブの距離(m) ) ※最低 0点 |

25 |

|

|

事前準備/実験環境[評価対象:事前/事後プレゼン,データ解析用パソコン環境など] 35点 |

|||

|

2 |

実験を十分に行っているか(課題と改善プロセスの説明) |

15 |

|

|

3 |

計測データの理解(計測値の単位、地上と落下中の計測値の違い、時系列での数値変化の意味など) |

10 |

|

|

4 |

取得データを理解しやすくするための仕組み(可視化など) |

10 |

|

|

備考: |

|||

|

制作技術 [評価対象:スペースプローブ機体] 20点 |

|||

|

5 |

ミッション実現に対し適切な機構、センサーを選定しているか |

10 |

|

|

6 |

機体の美しさ(機能美) |

5 |

|

|

7 |

メンテナンス性(繰返し実験するためバッテリー、記録メディア交換が簡単にできる) |

5 |

|

|

備考: |

|||

|

大会当日の運用 [評価対象: 当日の競技までの準備作業の様子] 10点 |

|||

|

8 |

定刻で打上げるため、準備を漏れなく実施するための仕組み(チェックリスト等) |

10 |

|

|

9 |

打上予定時刻超過によるペナルティ。1分超過につき1点減点。 ※最大10点の減点 |

-10 |

|

|

備考: |

|||

|

プレゼンテーション [評価対象:事後プレゼン] 10点 |

|||

|

10 |

・実験結果を、(単位を理解し)数値を用いて伝えることが出来るか |

10 |

|

|

備考: |

|||

|

オリジナリティ [評価対象:事前/事後プレゼン,機体] 20点 |

|||

|

11 |

ミッション実現のアイディアの独創性(科学/工学的意義) |

5 |

|

|

12 |

アイディアの実現度合い |

15 |

|

|

備考: |

|||